2020年12月22日に開催された知財実務オンラインのライブライトニングトークに特許の楽校の「たま」が出演しました。

ライトニングトークでは発表5分質疑5分の形式で9名の個性豊かなメンバーが登壇しました。非常にバリエーションに富んだ面白い発表内容になっています。アーカイブが残っておりますのでお時間のある時に是非ご覧ください。

この記事では特許の楽校の「たま」が発表した内容をスライドと共にまとめたいと思います。

それでは研究開発の底力を上げる特許教育を目指してというテーマで発表をさせて頂きます。よろしくお願いします。

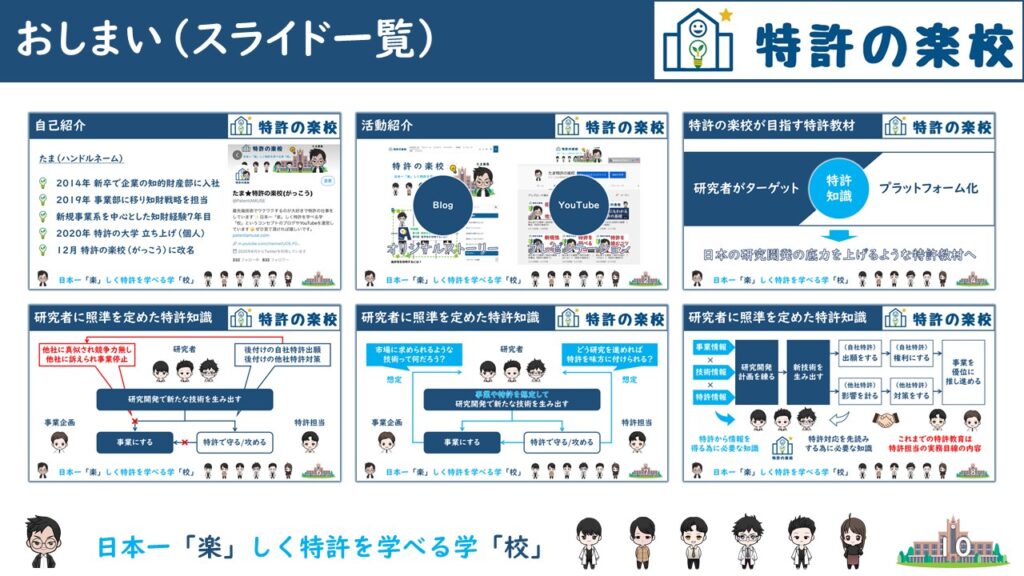

はじめに自己紹介です。たまというハンドルネームで活動しています。新卒で企業のコーポレート系の知財部に入りました。その後事業部に移って知財戦略を担当しています。知財歴は今年で7年目です。今年の6月には個人で特許の大学を立ち上げ、今月特許の楽校に改名しました。本日はこの特許の楽校についてお話をしたいと思います。

特許の楽校にはブログ版とYouTube版があります。それぞれストーリー風とプレゼンテーション風で特許の基礎知識を楽しく配信しています。

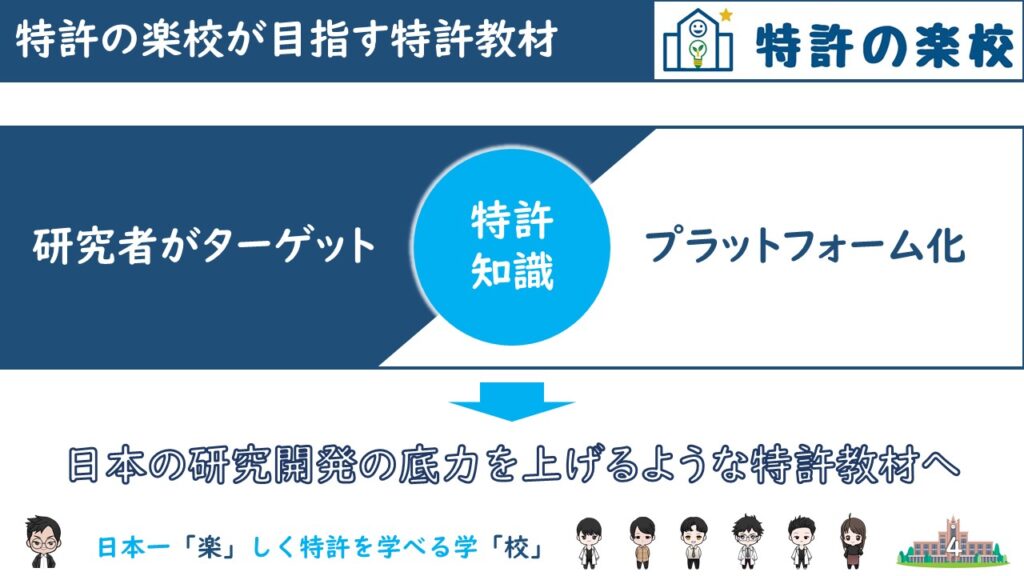

研究者等の特許初心者向けに図解で分かりやすさにこだわった特許の教材を発信することがコンセプトです。本日はもう少し詳しく特許の楽校はどんな特許教材を目指しているのか?について語りたいと思います。

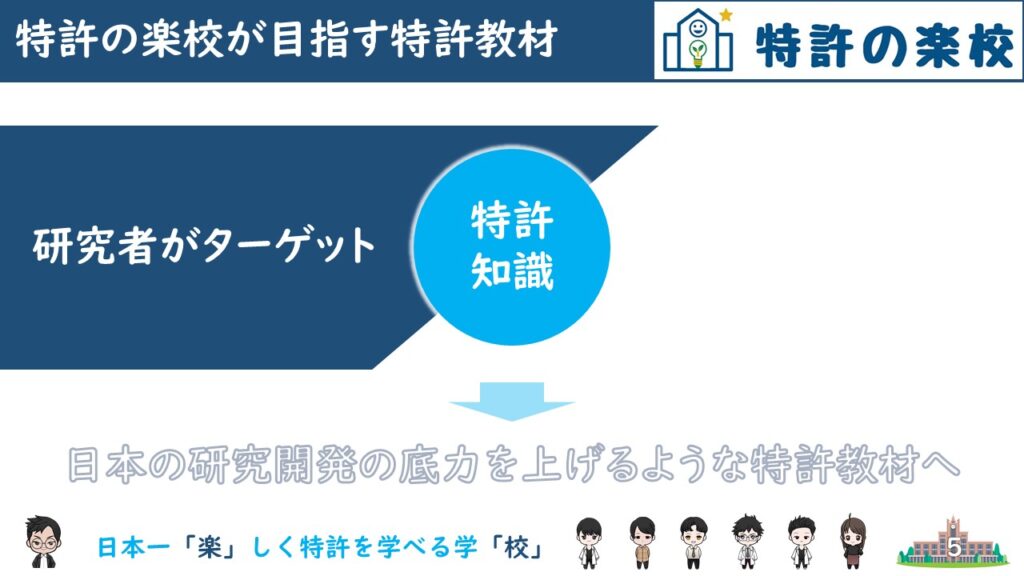

この2つをポイントに掲げています。第1に全ての研究者をターゲットとした特許知識にすることです。第2にその特許知識を標準化・プラットフォーム化して広く共有することです。これらによって日本全体の研究開発の底力を上げられるような特許教材をつくることが夢です。本日はライトニングトークということで持ち時間5分なので…

なぜ研究者をターゲティングした特許知識とするのかの方をを取り上げたいと思います。

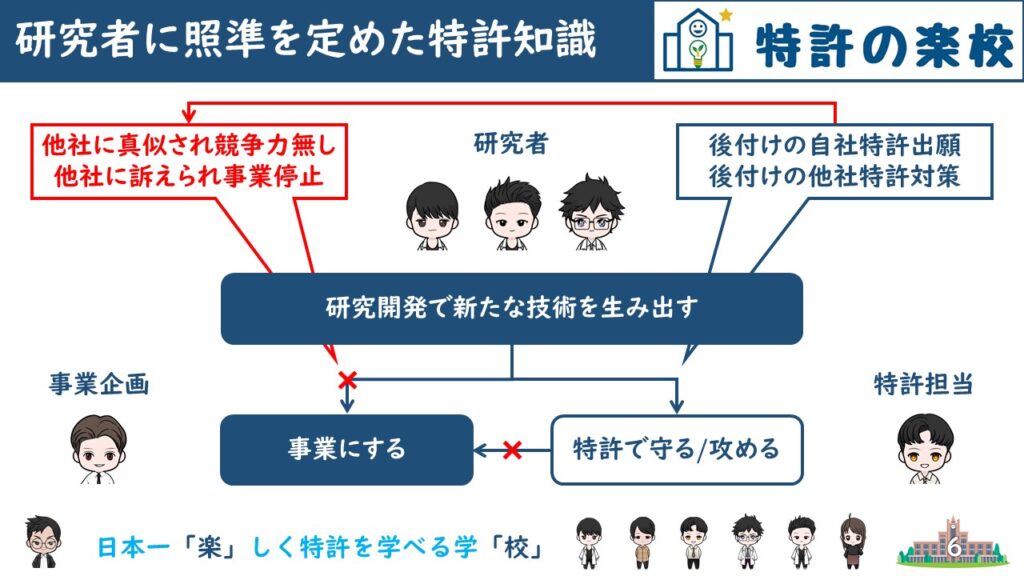

技術をベースとした企業では、研究者、事業企画、特許担当が協力して仕事を進めます。一般的な流れは次の通りです。まず研究者が研究開発によって新たな技術を生み出します。これを事業企画と相談して事業にしていきます。その過程では、特許で守って攻めて事業をバックアップします。具体的には、他社の参入を防いだり、自分達が他社の権利侵害で訴えてしまわれないようにします。この流れも基本として大事ですが一つ大きな問題点があります。それは、研究開発の成果が生まれてからの後付けの自社特許出願や他社特許対策になってしまうことです。特許担当も専門性を活かして良い仕事をしようとしますが、素材が決まってからでは出来ることも限られます。結果的に、せっかくの出した特許も穴が開いていて他社に真似されてしまったり、他社の特許網に引っ掛かって最悪事業停止に追い込まれます。

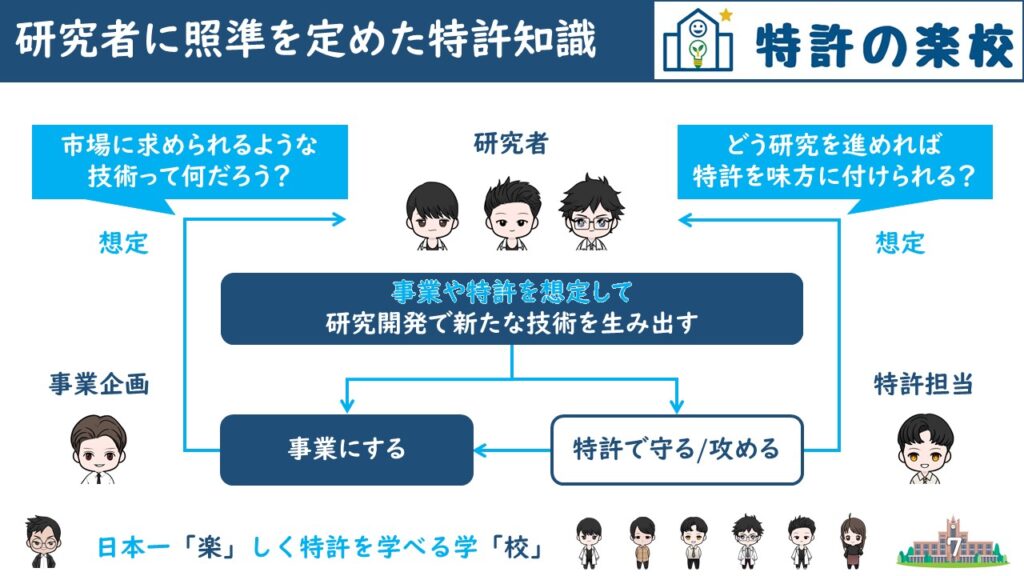

そこでどうするか。キーワードは将来想定だと思っています。市場に求められるような技術って何だろうか…と想像して研究開発の内容を決めることは当然大切です。特許でも同じことだと思います。特許のルールや戦況を見た時に、どう研究を進めればより特許が味方についてくれるのか、これを想像する力が大事だと思っています。つまり、事業や特許を想定する、これを起点として技術が生み出されることがポイントです。

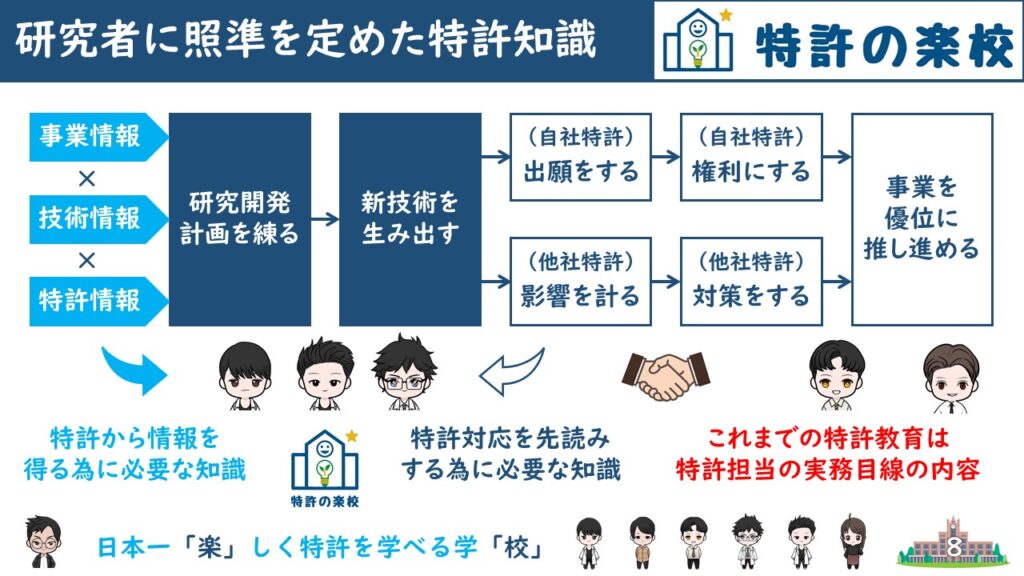

事業、技術、特許情報を事前にインプットした上で、研究開発の「計画」を練ります。その上で新技術を生み出していき、自社特許出願や権利化、関連する他社特許への対策を行い、事業を優位に推し進めます。さて、ここでやっと本題である特許教育の話に戻ります。これまでの特許教育は、多くの会社で特許担当の実務目線の内容だったのではないかなと思います。もちろん研究者を対象としてつくっている「つもり」ではありますが、教育資料作成者である知財担当の実務に繋ぎこんで貰う目線に偏重していないかということです。かくいう私も最初は全く違和感を持っていませんでしたが、事業部で研究の現場での特許に関する悩みを見ている内に、技術を生み出す研究者の仕事に取り入れるべき特許の知識というのはポイントが違うんだなと最近気付いた次第です。研究開発の道筋を決める上で特許から情報を得る為に必要な知識、或いは、良い特許対応を先読みして研究開発段階ではどんなことをしておくと良いかを想像するための知識、これらに照準を合わせたいなと思っています。結果的に知財担当とのコミュニケーションの質も上がって実務レベルも上がると想像しています。特許の楽校はこれを目指していきます。

最後にお知らせです。もし今日の話を聞いて興味を持たれた方はぜひ特許の楽校を見に来て頂け

ればと思います。こちらのQRコードから、Twitter、Blog、YouTubeのそれぞれにとべます。特許の楽校でWeb検索していただければ一番上に出てきます。研究者向けとは言いましたが、特許担当の初学者でも効率的に実務知識が得られると思います。また、今後は企業向けのイーラーニング動画を販売していくようなことも考えていますので、ご興味があればコンタクト頂ければ幸いです。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

本番のプレゼンテーションの方ではアニメーション付きで見やすく説明しています。5分と短い発表ですのでよろしければご覧ください。動画中1時間24分~が特許の楽校のパートです。よろしくお願い申し上げます。

オンボードアイピー

知財の楽校 公式メールマガジン